为贯彻国家立德树人和深化研究生培养模式改革的重要战略部署,本成果面向汽车产业“五化”(电动化、网联化、智能化、轻量化、共享化)的国家重大战略需求,针对工程类硕士培养中存在的“校企联合培养人才缺乏有效机制”、“人才培养与企业实际需求不匹配”、“教师队伍结构和工程能力不足”等突出问题,通过学科共建、产教融合,创新“理念,机制,模式”,经过多年探索与实践,积累了丰富教学成果,为面向行业的工程类硕士研究生培养提供了具有示范意义的典型经验。

◆面向工程、探索实践,创新发展“工程教育回归工程”理念

1988年,为探索国家高层次工程应用人才培养的途径,学校参加了原国家教委下达的由“五校一厂”承担的“应用学科高层次人才培养途径多样化”研究课题,开始工程硕士培养的探索与实践,为国家全面开展工程硕士教育提供了实践经验。“工程教育回归工程”教育理念历经“实践→认识→再实践→再认识”,三十余载的探索实践,根植汽车产业,践行教育与工程实践相结合,形成人才培养典型特色。

图 “工程教育回归工程”教育理念“实践→认识→再实践→再认识”历程

◆学科引领、产业驱动,创造校企共建学科协同育人新机制

“学科引领产业、产业驱动学科”,创造了“四层十二共”校企共建学科协同育人长效机制,推动学校和企业在“合作发展、师资队伍、资源条件、科学研究”四个层面的深度融合,实现“学科链、产业链、创新链、人才链”的融合衔接。

图 “四层十二共”校企共建学科协同育人机制

◆三创育人、立志卓越,创立产教融合研究生培养新模式

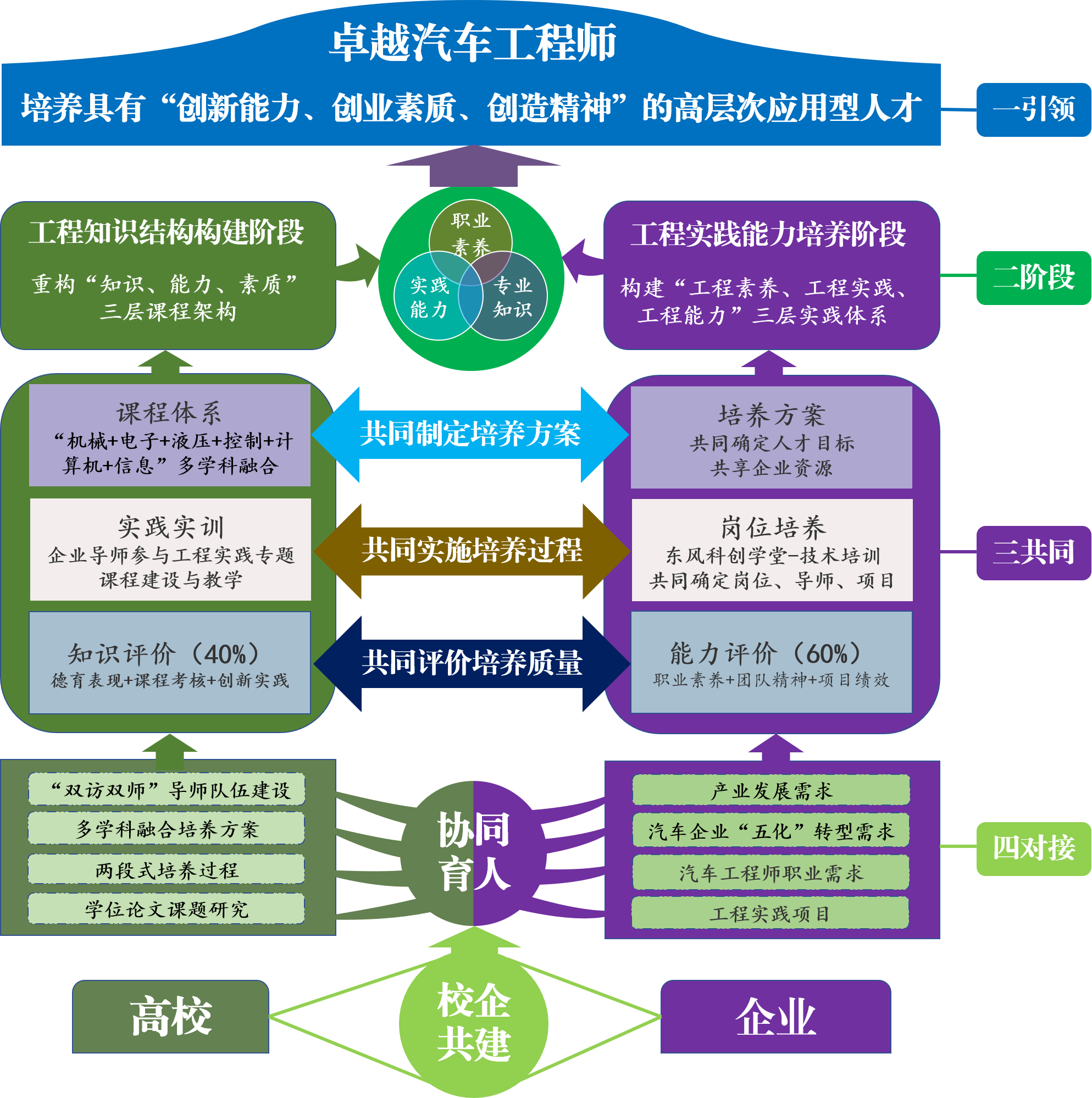

聚焦汽车行业,将“学用结合、分段培养”贯穿研究生教育全过程,建立“一引领、二阶段、三共同、四对接”的产教融合研究生培养新模式,培养具备“创新能力、创业素质、创造精神”的卓越汽车工程师。

图“一引领、二阶段、三共同、四对接”的工程类硕士专业学位研究生培养模式

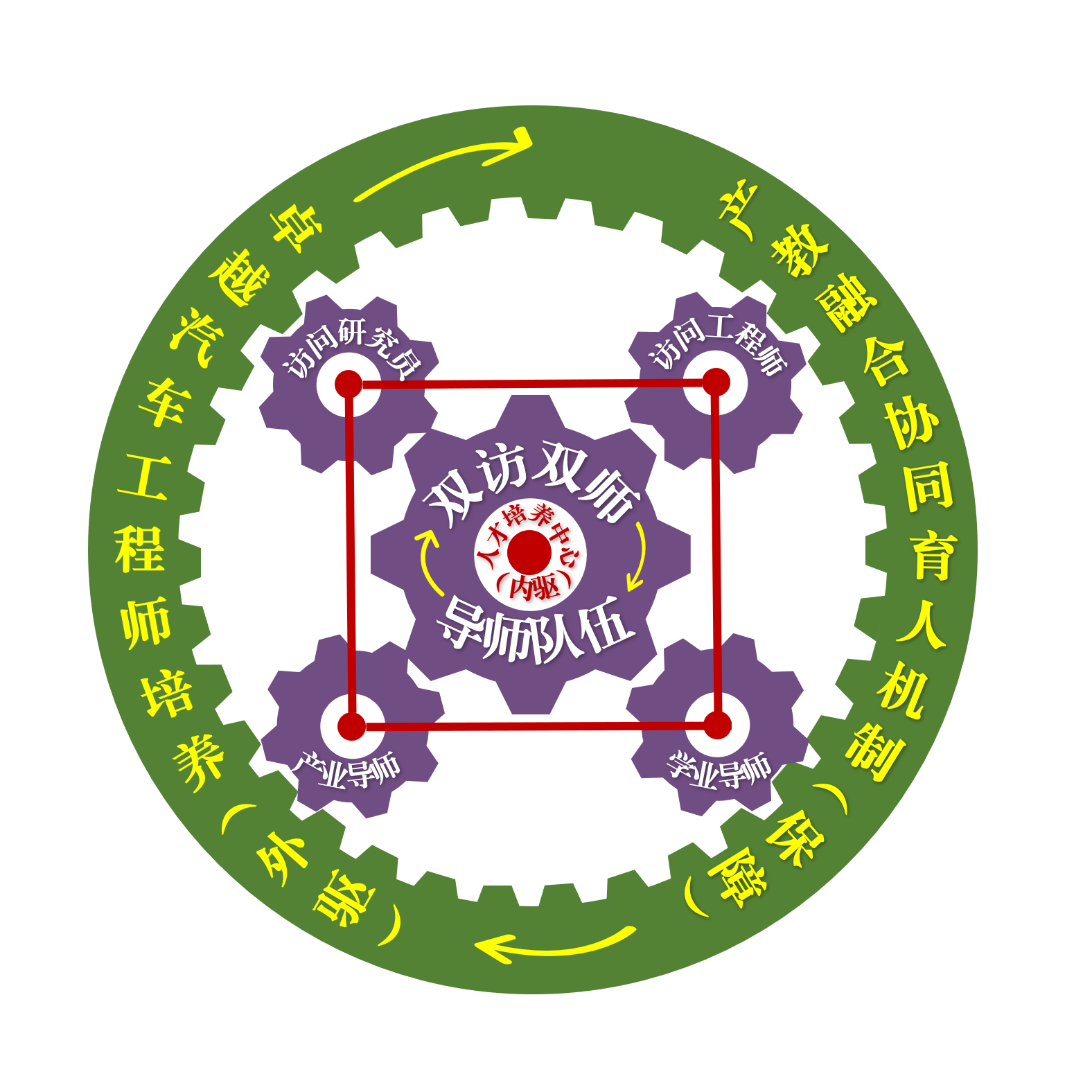

◆产教联动、校企互补,创建“双访双师”导师队伍新举措

落实校企共建学科协同育人机制,实施企业专家“访问研究员”、学校教师“访问工程师”制度,创建覆盖培养全过程的“学校学业导师+企业产业导师”的“双访双师”导师队伍,实现导师工程能力和队伍结构双提升。

图 建设“双访双师”导师队伍