为贯彻国家立德树人和深化研究生培养模式改革的重要战略部署,本成果面向汽车产业“五化”的国家重大战略需求,针对工程类硕士培养存在的“校企联合培养人才缺乏有效机制”、“人才培养与企业实际需求不匹配”、“教师队伍结构和工程能力不足”等突出问题,通过学科共建、产教融合,创新“理念、机制、模式”,经过多年探索与实践,积累了丰富教学成果,为面向行业的工程类硕士研究生培养提供了具有示范意义的典型经验。

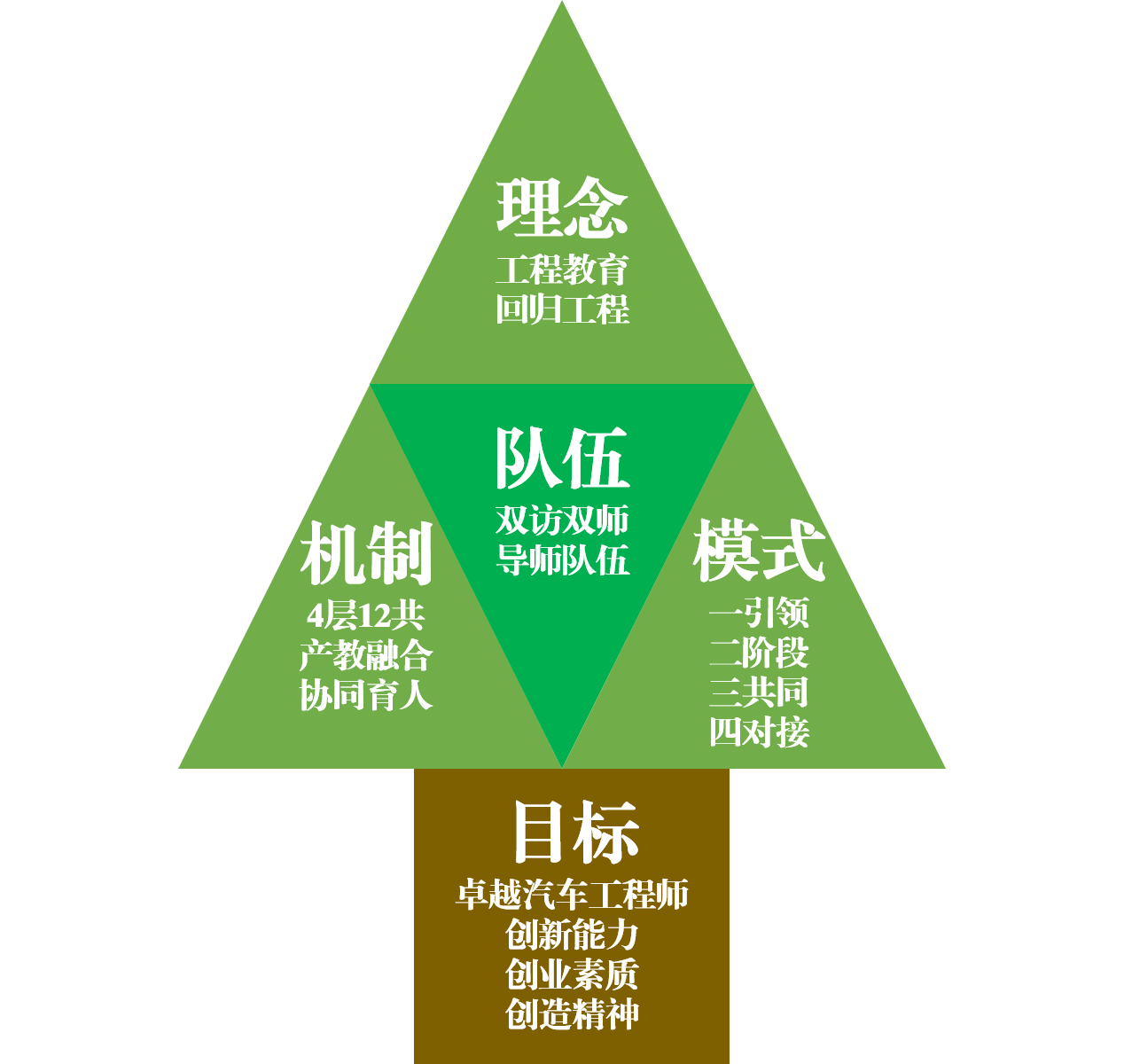

总结起来,主要成果可概括为“四个一”(图1),即践行一个理念、创造一项机制、创立一种模式、创建一支队伍。

育人之树:理念是引领、机制是载体、模式是方法、队伍是核心、目标是方向

图1 面向汽车产业的学科共建产教融合工程类硕士研究生培养模式研究架构

2.1 面向工程、探索实践,创新发展“工程教育回归工程”理念

践行发展“工程教育回归工程”教育理念,提出培养具有“创新能力、创业素质、创造精神”的卓越汽车工程师。

1987年,为满足国家高层次工程应用人才培养的需要,湖北汽车工业学院向原国家教委正式提交了《厂校联合培养高层次应用型人才》的报告。1988年3月,原国家教委下达了由清华大学、华中科技大学、吉林工业大学、北京理工大学、湖北汽车工业学院和东风汽车公司(简称“五校一厂”)承担的“应用学科高层次人才培养途径多样化”研究课题,在此基础上湖北汽车工业学院参加了全国教育科学“八五”重点研究课题“校企联合培养应用型高层次专门人才实验研究”,开始工程硕士培养的探索与实践,取得显著的教育成果,为国家全面开展工程硕士教育提供了有益的实践经验。

在开展工程硕士教育试点之初,就明确了要践行“工程教育回归工程”教育理念,确立工程实践的突出地位,走出了一条工程教育与工程实践相结合的特色路径。“工程教育回归工程”教育理念历经“实践→认识→再实践→再认识”(图2),三十余载的探索实践,根植汽车产业培养工程类硕士,在新的时期赋予新的内涵,以校企共建学科为支撑,推进产教融合协同育人,创新性提出了工程类硕士培养具有“创新能力、创业素质、创造精神”的卓越汽车工程师目标,创新能力强调工程能力培养、创业素质强调团队协同创新、创造精神强调与企业共同成长,形成人才培养典型特色。

图2 “工程教育回归工程”教育理念“实践→认识→再实践→再认识”历程

2.2 学科引领、产业驱动,创造校企共建学科协同育人新机制

为解决校企合作机制不畅问题,建立“四层十二共”学科共建长效机制,共同推进产教深度融合,构筑协同育人共同体。

“学科引领产业、产业驱动学科”,创造了“四层十二共”校企共建学科协同育人长效机制(图3),概括为:①合作发展层面:共同探索、共同凝练、共创机制;②师资队伍层面:共建团队、共同培养、共享人才;③资源条件层面:共享资源、共用基地、共建平台;④科学研究层面:共同研究、共享成果、共担责任。

推动学校和企业在“合作发展、师资队伍、资源条件、科学研究”四个层面的深度融合,实现“学科链、产业链、创新链、人才链”的融合衔接。与东风汽车公司等30余家汽车企业签署“校企共建协议”,共建共管东风汽车工程师学院,共享产业教授、专家100多名,在车辆工程等20个领域共同制定培养方案,共建湖北省重点实验室等50余个重要研发平台,共建国家现代产业学院、国家工程实践教育中心等35个工程实践平台、每年共同承担科研项目300余项,共同申报各类教科研成果90余项,形成协同育人共同体,使产教融合协同育人落地做实。

图3 “四层十二共”校企共建学科协同育人机制

2.3 三创育人、立志卓越,创立产教融合研究生培养新模式

为解决“人才规格与汽车企业实际需求不符”的问题,构建了“一二三四”工程类硕士研究生培养模式。

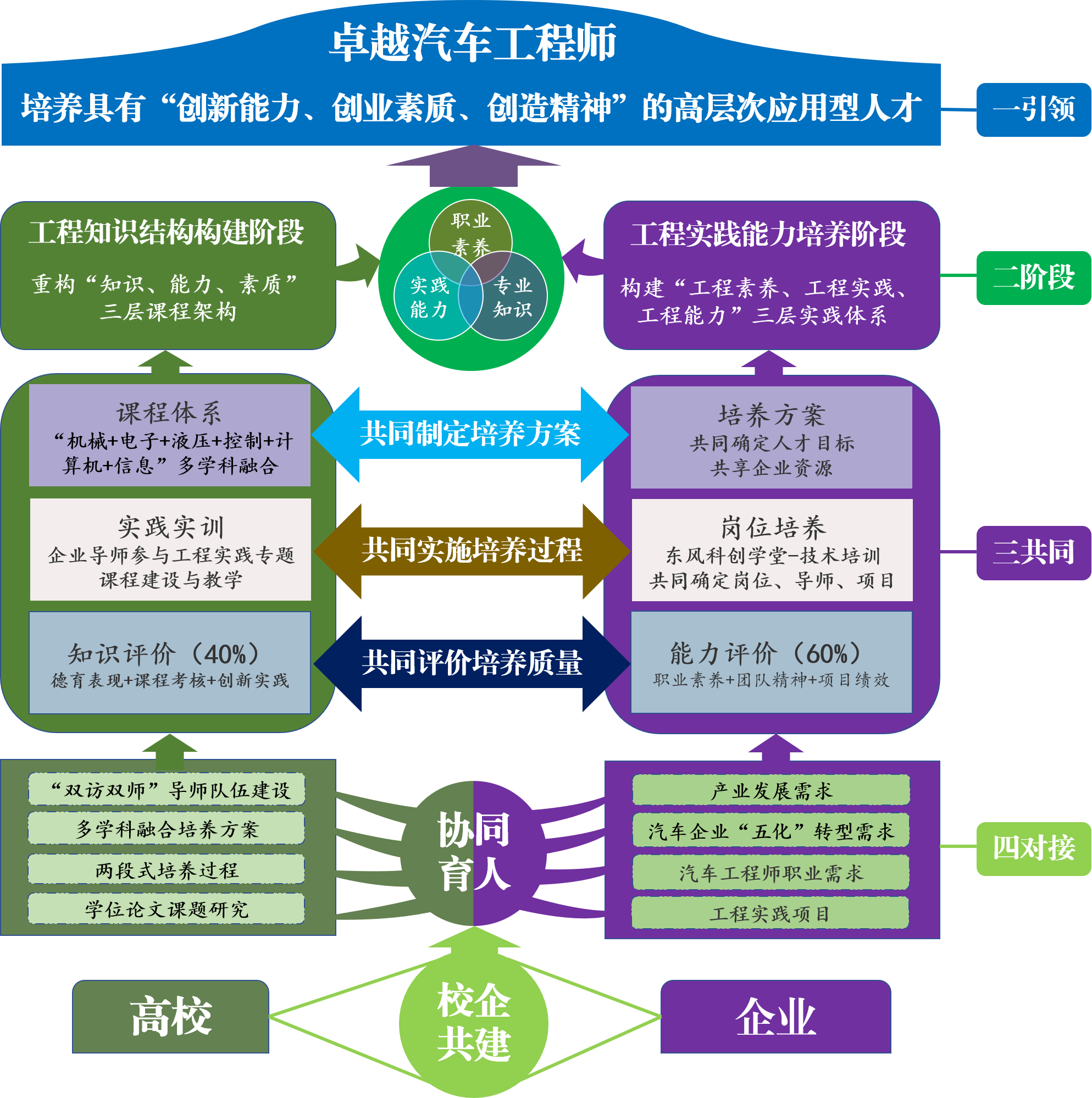

聚焦汽车行业,将“学用结合、分段培养”贯穿研究生教育全过程,建立“一引领、二阶段、三共同、四对接”产教融合研究生培养新模式(图4),培养具备“创新能力、创业素质、创造精神”的卓越汽车工程师。

一引领:以“卓越汽车工程师”为引领,培养具有“创新能力、创业素质、创造精神”的高层次应用型人才。

二阶段:一是工程知识结构构建阶段,聚焦汽车“五化”卓越工程师多学科交叉知识结构的需求,重构“知识、能力、素质”三层课程架构;二是工程实践能力培养阶段,构建“工程素养、工程实践、工程能力”三层实践体系。100%专业课程融合企业工程实际需求,100%工程类研究生深入企业工程实践,100%论文选题来自工程实际课题,实现了“专业知识、实践能力、职业素养”的融合发展。

三共同:一是共同制定培养方案,面向汽车“五化”专业人才需求,共享企业资源,构建“机械+电子+液压+控制+计算机+信息”多学科融合的课程体系,实施“教学+X”教学方法,融合“典型案例、科研项目、工程课题”,近5年投入500余万元专项资金支持教学资源创新,将先进科研成果植入优秀课程《无人驾驶技术基础》等53门、典型案例融入精品课程《汽车碰撞安全技术》等15门、工程实践专题特色课程《工程能力专题实践》等7门。

二是共同实施培养过程,采用“实践实训+岗位培养”分阶段培养方式,一阶段企业导师参与工程实践专题课程教学;二阶段依托企业创办的“东风科创学堂”,在400多门课程模块中选择25个专题开展汽车“五化”新技术培训。校企共同确定岗位、导师、项目,共同负责学业指导、工程实践、课题研究和培养进度。

三是共同评价培养质量,建立一阶段“德育表现+课程考核+创新实践=知识评价”和二阶段“职业素养+团队精神+项目绩效=能力评价”的校企协同育人质量评价体系,按“知识评价占40%、能力评价占60%”共同进行培养质量综合评价。

四对接:通过产教融合协同育人,实现“双访双师”导师队伍建设与产业发展需求对接、多学科融合培养方案和汽车企业“五化”转型需求对接、两段式培养过程与汽车工程师职业需求对接、学位论文课题研究与工程实践项目对接。

图4“一引领、二阶段、三共同、四对接”的工程类硕士专业学位研究生培养模式

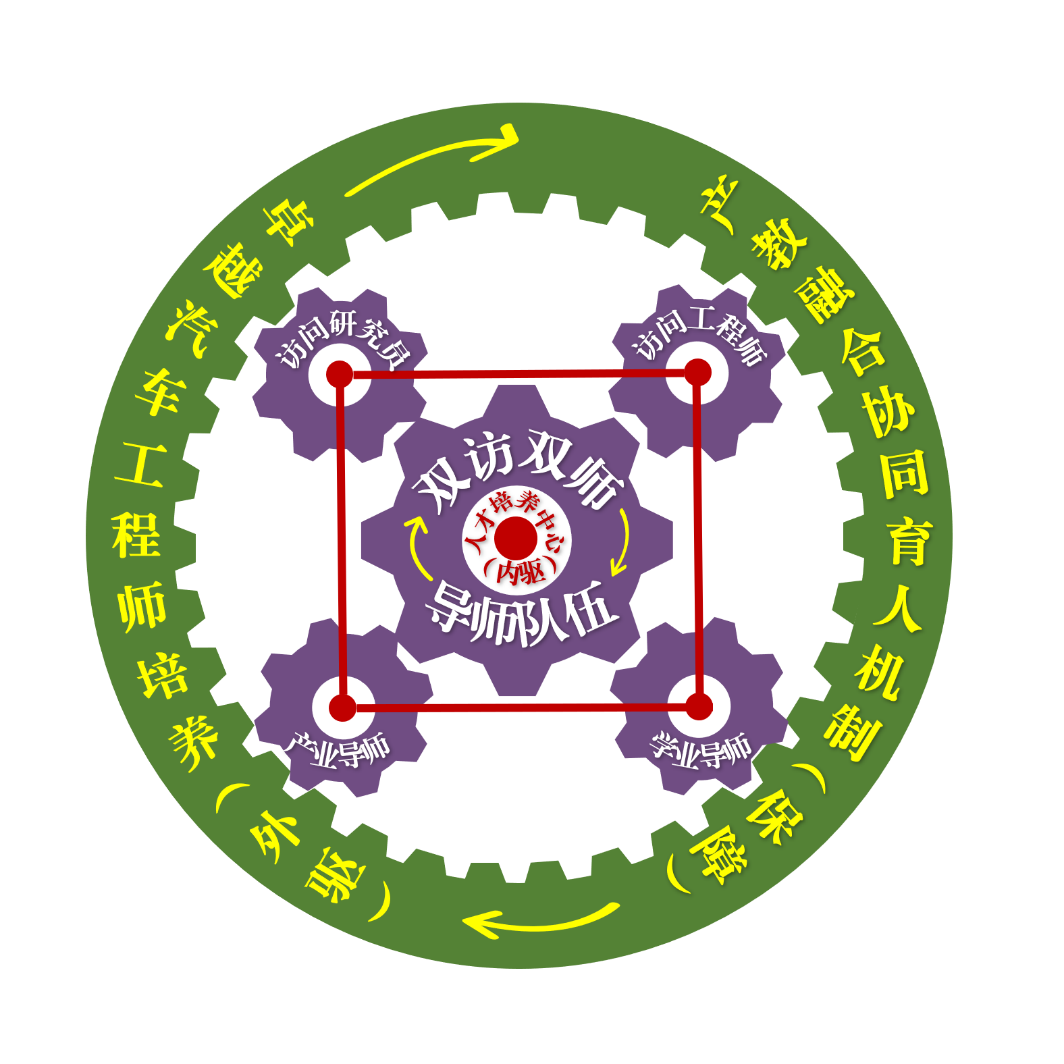

2.4 产教联动、校企互补,创建“双访双师”导师队伍新举措

为解决导师专业结构和工程能力不足的问题,建立了一支“双访双师”导师队伍(图5)。

落实校企共建学科协同育人机制,学校和企业双向培养导师队伍,实施企业专家“访问研究员”制度,聘用90余名湖北产业教授及研究员级高工担任硕士生导师;学校教师“访问工程师”制度,累计选派200余名教师担任企业科技副总、科技特派员、研发工程师。创建覆盖培养全过程的“学校学业导师+企业产业导师”的“双访双师”导师队伍,实现导师工程能力和队伍结构双提升。企业导师从新生阶段就开始参与研究生的培养,建立“双月研讨”制度,跟随企业导师参与生产实习实践,体验社会责任和职业素质要求,实现学生思想政治教育与职业素养培育的潜移默化。

图5 建设“双访双师”导师队伍